mercredi 29 mai 2024

Michée Chauderon – Première partie : Une vie de misère

Vers 1620, elle alla travailler à

Genève, ville protestante, comme domestique.

Ce fut dans cette ville qu’elle

assista à l’exécution de Jeanne Brolliet, brûlée vive, accusée de sorcellerie.

Cet événement marqua, au plus

haut point, la jeune Michée qui n’avait pas encore vingt ans.

Et des horreurs, elle en vécut bien

d’autres.

Une rescapée, Michée, car elle

survécut à plusieurs disettes, celles de l’hiver 1622-1623 et celles des années

1629 à 1631.

Et comme un malheur n’arrive

jamais seul, la population subit de grandes épidémies de pestes de 1628 à 1631

et de 1636 à 1640.

Dans les rues, hommes, femmes et

enfants, déjà affaiblis par la faim, atteints par la maladie tombaient comme

des mouches. Les cadavres restaient là, un temps, avant être ramassés, car les

passants passaient fuyant même du regard les trépassés par peur de finir comme

eux. La mort n’était-elle pas contagieuse.

Ceux qui en réchappaient étaient

marqués à vie et beaucoup sombraient dans l’alcoolisme.

L’alcool, ça réchauffe, ça donne

l’illusion que la vie est belle..... Un temps seulement. Le retour à la réalité

reste toujours brutal.

Michée fut épargnée par tous ces

maux. Célibataire, elle passait beaucoup de temps dans les tavernes avec son

compagnon d’infortune, un ouvrier agricole, veuf, un certain Louis Ducret....

Voilà pourquoi en 1639, elle fut bannie de Genève pour « paillardise [3]».

À l’époque où elle rencontra

Louis Ducret, Michée était grosse de cinq mois d’un valet de ferme décédé

quelques mois plus tôt.

La grossesse n’alla pas jusqu’au

terme.

Michée et Louis se marièrent et

revinrent vivre à Genève. Est-ce que la chance se profilait enfin à

l’horizon ?

Hélas non, car en 1846, Louis

Ducret décéda.

Michée Chauderon se retrouva

veuve avec sur les épaules un passé bien lourd à porter.

Quand je vous disais que Michée

avait une vie de misère !!

Le confetti, symbole de la fête !

Au XIIIème siècle, ce mot italien nommait des bonbons,

des sucreries.

Confetti est le

pluriel de confetto.

Le mot confetti peut

être rapproché :

·

Du russe, konfieta

(bonbon).

·

De l’allemand, konfekt (confiture – sucrerie – dragée).

·

Du français, confit, du verbe confire (préparer – façonner – réaliser

– élaborer). Ayant tout de même un rapport avec les sucreries : fruits

confits.....

Tous ces termes sont issus du même mot

latin : confectus.

Les confettis.... quelques siècles plus tôt, lors du carnaval, les

Italiens confectionnaient de petites boulettes de plâtres qu’ils lançaient dans

la foule.

Depuis 1894, les confettis prirent la forme de petites rondelles

de papier coloré.

Confetti, bien qu’étant

le pluriel de confetto en italien,

prend un « S » au pluriel en français.

Maintenant que vous savez l’histoire de ce mot, vous lancerez,

assurément, les confettis avec plus d’enthousiasme !

Pour cette petite histoire autour d’un mot,

Je me suis aidée du

« Dictionnaire

historique de la langue française » Le Robert

mercredi 22 mai 2024

Oh ! Gnon !

Prendre un gnon !!!

Mais qu’est-ce que c’est ?

Un gnon est un coup porté par une tierce personne ou provoqué par

soi-même par maladresse telle une rencontre inopinée avec une porte restée (on

se le demande bien pourquoi) ouverte.

Ce coup provoque un hématome et parfois, voire souvent, l’endroit

meurtri enfle, gonfle exagérément.

Le gonflement fut comparé à un oignon.

Il n’en fallut pas plus pour que naisse un nouveau mot, vers 1651,

qui désigna depuis lors, le résultat d’un choc puis, par la suite, vers 1853,

le coup lui-même.

Un gnon, assurément un coup-de-poing bien violent.

Pour cette petite histoire autour d’un mot,

Je me suis aidée du

« Dictionnaire

historique de la langue française » Le Robert

Maria Pauer avait seize ans

Mühldorf am Inn, au milieu du XVIIIème siècle, le forgeron Jakob Altinger avait à son service une jeune fille de seize ans, Maria Pauer[1].

Le 25 janvier 1749,

sur la demande de son maître, Maria se rendit faire une course chez un voisin.

Dès le lendemain, il

se produisit dans cette maison des phénomènes inexpliqués : bruits

étranges, coups dans les murs, objets qui se déplaçaient seuls. Visiblement, il

s’agissait de la manifestation du malin. La peur s’empara des habitants du

logis qui s’enfuirent en hurlant.

Après réflexions,

les soupçons se portèrent sur la jeune Maria. N’était-ce pas après sa venue que

les événements avaient commencé ?

Assurément, la jeune

fille avait commerce avec le diable.

Deux jours plus

tard, le 27 janvier 1749, Maria Pauer fut arrêtée par Johann Paul Kürchner,

maire de la ville, et enfermée dans une geôle exiguë dans laquelle elle vécut

deux mois dans des conditions exécrables. Mal alimentée et sans aucune hygiène,

la pauvre Maria commença à dépérir physiquement et mentalement.

Après cette période

d’incarcération, la jeune fille subit, jour après jour pendant deux mois, un

interrogatoire comptant pas moins de cinq-cent-cinquante-sept questions

formulées de différentes manières afin de troubler, d’emmêler l’esprit de

l’accusée. Un interrogatoire habilement mené sous la présidence de Joseph

Heinrich von Zillerberg, infirmier au « Tribunal des soins infirmiers et

municipal ».

Dans la nuit du 31

mars 1749, Maria fut amenée à Salzbourg où elle passa devant des juges. Un

procès qui s’acheva le 11 avril. Ce jour-là, en effet, l’accusée avoua être

coupable.

Pourtant, les juges

n’eurent pas recours à la torture, mais les mots, les phrases, prononcés sans

cesse avaient fini par persuader Maria, qu’en effet, ce que les juges lui reprochaient

était exact.

Deux autres personnes Anna Maria Zötlin et Liesel Gusterer furent arrêtées en même temps que Maria Pauer, pour les mêmes raisons et exécutées en 1749.

Accusée de

sorcellerie, elle fut alors condamnée à la peine de mort par l’épée, puis à

être brûlée[2].

L’archevêque Andreas

Jakob Grad Dietrichstein refusant de la gracier, cette sentence fut exécutée le

6 octobre 1950.

En juin 2009, l'archevêque de Salzbourg, Dr. Alois Kothgasser publia une déclaration sur le procès de

Maria Pauer. Il qualifia la condamnation de « meurtre judiciaire » et de «

crime horrible ».

Maria Pauer fut la dernière personne reconnue coupable de sorcellerie à être exécutée sur le sol de l'actuelle Autriche.

mercredi 15 mai 2024

Caner et canner

Caner :

verbe argotique apparu vers 1821, ayant pour sens « céder – lâcher pied).

Canner :

verbe argotique également, apparu à la même époque que son homonyme caner.

Tous deux auraient un rapport avec canne, en parlant des jambes.

En effet, au début du XIXème siècle, l’expression

« jouer des cannes » atteste la notion de courir, grâce aux jambes.

Une autre expression, « casser sa canne », possède le

même sens.

Les deux mots, proches à une lettre de différence, n’ont-ils pas

été confondus ?

Caner :

renoncer – céder.

Canner : se

sauver et aussi par extension... mourir.

Ne peut-on pas, également, faire le rapprochement avec cette autre

phrase utilisée depuis 1908 :

« Je m’casse !! »,

pour : je me tire – je me sauve, je m’en vais !!

Bon. S’en aller, certes !..... Mais attention où vous mettez

les pieds, car « se casser » précipitamment peut provoquer une chute

et cette chute peut engendrer une fracture osseuse et là.... vous aurez besoin

d’une canne !

Pour cette petite histoire autour d’un mot,

Je me suis aidée du

« Dictionnaire

historique de la langue française » Le Robert

On les disait sorcières...

On les disait sorcières.

Combien de femmes ont été, pour

cette seule raison, brûlées vives sur un bûcher après

avoir été torturées pour obtenir des aveux ?

Elles finissaient par avouer

avoir fait commerce avec le diable afin que le bourreau cesse de les supplicier,

tout en sachant que leurs paroles les mèneraient de toute façon inévitablement à

la mort.

Je vous propose, à partir de la

semaine prochaine, de découvrir des procès en sorcellerie.

Vous ferez connaissance de certaines

de ces femmes bien innocentes de ce qu’on leur reprochait.

mercredi 8 mai 2024

Il y a cancan et cancan

Le mot cancan existe

dans notre vocabulaire depuis le début du XVIIème siècle.

En 1554, il s’écrivait : quanquan

De quam = que (en

syllabe redoublée), il était employé pour : quoique – de toute façon –

pourtant, dans les débats d’école.

Puis un quanquan prit le

sens de : une harangue universitaire.

Vers 1584, ce mot n’avait plus que la valeur de grand bruit autour

d’une chose insignifiante et il

s’orthographia : quanquam.

À son entrée dans le langage courant, ce quanquam fut rattaché au

verbe cancaner prenant très vite le sens de : médisance (1621).

Ce verbe cancaner aurait

été créé en pensant au cri du canard ou de certaines volailles.

Et voilà la raison du changement de quanquam en cancan.

Ce fut sous cette forme orthographique qu’il se répandit et prit

le sens de médire (1829) que nous lui connaissons toujours.

De cancan découle :

·

Un cancanage (1834) : une médisance.

·

Un (une) cancanier

(cancanière) (1836) : celui ou celle qui répand des médisances, des

calomnies.

·

Une cancanerie : sans doute une assemblée

de cancaniers et cancanières cancanant. Concours à celui ou celle qui dirait le

plus de mal des autres. Il faut bien passer le temps !!

Et puis il y a le cancan (1829).

Il s’agit de cette danse tapageuse et excentrique très à la mode

dans les bals populaires entre 1830-1840.

À la Belle Epoque, les cabarets de Montmartre proposaient des

spectacles de cancan. Ceux-ci étaient très appréciés.

Ce cancan devint le « french cancan ». Un coup de pub

pour inciter la venue d’un nombreux public.

Le Moulin Rouge qui vient de perdre ses ailes (fin avril 2024) fut

et est encore le temple du cancan.

À ses débuts, tout Paris, ouvriers et bourgeois, fréquentait

l’endroit. C’était l’euphorie.

Henri de Toulouse-Lautrec y avait sa table. Et on doit à cet

extraordinaire artiste-peintre des affiches et toiles immortalisant les lieux.

Et puis, le cancan ne serait rien sans La Goulue (Louise Weber),

Valentin le désossé (Edme-Étienne-Jules

Renaudin), Nini-pattes-en-l’air (Marie Blanchard), Grille d’égout

(Lucienne Beuze), Jane Avril ......

Le verbe cancaner signifie aussi danser le cancan. Mais je suppose

qu’il faut beaucoup de souffle pour cancaner en cancanant, sans perdre le

rythme !

Aujourd’hui, plus aucun cancan sur ce cancan qui est devenu une

danse, un emblème de la Belle Epoque.

Pour cette petite histoire autour d’un mot,

Je me suis aidée du

« Dictionnaire

historique de la langue française » Le Robert

Au couvent après les événements

Au

couvent, elle se dépensait au soin des vaches, s’occupait de la lessive,

préparait les repas et cuisait le pain. Toujours active, elle ne prenait jamais

de repos.

Elle

soignait également les sœurs les plus âgées.

L’agression

qu’elle avait subie l’avait particulièrement marquée et depuis ce jour-là, elle

fut moins vaillante. D’autant plus qu’en prenant de l’âge, les rhumatismes qui

la faisaient souffrir depuis des années, l’empêchaient de vaquer à ses occupations,

malgré son courage et sa détermination.

Le

mardi 6 septembre 1892, souffrante, elle se leva avec difficultés. Elle devait

faire cuire le pain pour la communauté. Ensuite, elle enchaîna ses tâches

habituelles. Le soir, brisée de fatigue, elle alla se coucher juste après avoir

soupé. Dans la nuit, prise de vomissements, elle dut faire appel aux autres

sœurs.

Dès

ce moment, elle ne quitta plus le lit, son état s’aggravant.

Après

avoir reçu les derniers sacrements, elle décéda le vendredi 16 septembre 1892.

Doyenne

des sœurs du voile blanc, elle était âgée de 63 ans, dont 41 ans et onze mois

de vie monastique.

Sœur

Saint-Barthélemy, née Théodorine augustine Huyard, elle avait vu le jour le 3

octobre 1860 à 11 heures du soir dans une commune de la Somme du nom de Ault.

Au

moment des faits, le 21 novembre 1883, elle n’avait pas encore prononcé ses

vœux. Elle était encore novice.

Peu

de renseignements sur cette jeune femme.

Elle

était la fille d’Anaclet Huyard, marchand potier, et d’ Augustine Ouin.

Elle

décéda au Carmel de Gravigny, le 3 mars 1896 à 1 heure du soir.

Signèrent

l’acte de décès : Albert Cantel, aumônier des Dames du Carmel - 54 ans – et Charles Conard, employé de

préfecture, voisins – 56 ans.

Et

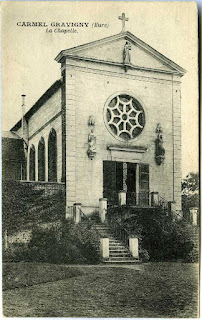

le Carmel d’Evreux ?

Les

recensements de 1891 notent la présence de 26 sœurs dont Théodorine Huyard, 30

ans, et Radegonde Bergeon, 62 ans. En 1896, elles étaient 23.

En

2007, l’évêque d’Evreux ordonna la fermeture du carmel qui fut vendu à un

entrepreneur, Gilles Treuil.

Cinq

mille mètres carrés de toitures enflammés.

Plus

de soixante pompiers venus de diverses casernes du département de l’Eure

vinrent enfin à bout de ce gigantesque incendie à 7 h 30 du matin.

La

chapelle et les ailes du bâtiment furent dévastées, plus de 1 300 m2.

Un

vrai désastre.

À

Gravigny, ce monastère, entouré de végétation, n’était pas classé, mais faisait

partie du patrimoine.

J’ai

fait revivre ce lieu le temps de ce récit, mais je suppose que certains d’entre

vous lorsqu’ils passeront par Gravigny

feront un détour, rue du Carmel, afin de situer le lieu qui a entendu des

chants et des prières et qui a aussi été le théâtre d’une agression.

Les

informations sur les faits proviennent de divers journaux :

- ·

Journal d’Evreux

- ·

Journal la Croix

- ·

Le Petit Républicain de la Haute-Garonne

- ·

L’Avenir de la Mayenne

mercredi 1 mai 2024

Recours en grâce.

Louis

Auguste Semelaigne et Édouard Le Roy retournèrent en cellule jusqu’à ce que la

sentence fût exécutée.

Le

2 mars 1884, le Président de la République, Jules Grévy, commua la peine de

mort en travaux forcés à perpétuité.

Ce

fut le 6 juin 1884 que les deux complices embarquèrent sur le Navarrin en

direction de la Nouvelle-Calédonie.

Voici les fiches de bagne des deux condamnés.

Fils

naturel de Victoire Rosalie Semelaigne.

Né

à Conches-en-Ouche, le 26 octobre 1858.

25

ans.

Sans

domicile fixe.

Ouvrier

maréchal-ferrant.

Condamné

le 21 janvier 1884 par la Cour d’assises de l’Eure (Evreux) pour complicité de

tentatives d’assassinat commises le 21 novembre 1883.

Peine

commuée en travaux forcés à perpétuité (décret présidentiel du 25 janvier 1884).

1

m 70 – cheveux châtains – front large – yeux bleus – nez moyen – bouche moyenne

– menton rond – visage ovale – teint coloré.

Tatoué

d’une pensée et d’une ancre sur le bras gauche. Autres tatouages : un

poignard – un laurier – un trophée de sabres.

De

confession catholique.

Sait

lire et écrire.

Au

bagne, il exerçait le métier de fabricant de sacs en papier.

La

fiche de bagne apprend également que

Louis Auguste Semelaigne avait été condamné :

·

Le 6 juin 1886, à cinq années de double-chaîne

pour évasion.

En

effet, il avait pris la poudre d’escampette le 11 avril 1886. Il fut repris

presque aussitôt, le 14 avril 1886.

Par

décision présidentielle en date du 7 octobre 1890, remise du reste de la peine

de la double-chaîne.

·

Le 8 mars 1901, à cinq années de réclusion

cellulaire pour assassinat et vol.

Par

décret présidentiel en date du 9 octobre 1906, remise de la peine de réclusion

cellulaire.

Sa

fiche porte les mentions de : ivrogne – libertin – débauché.

Louis

Auguste Semelaigne décéda à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), le 27 avril 1918.

Entre

le 10 septembre 1881 et le 25 mai 1883, Louis Auguste Semelaigne avait été

condamné sept fois. Il avait effectué 16 mois et demi de prison et avait payé

47 francs d’amende.

Les

motifs d’incarcération furent toujours les mêmes, des délits mineurs de :

outrage à agent – ivresse – vagabondage – vol, et surtout filouterie

d’aliments.

Fils

de Germain Leroy et Renée Lotin.

Né

à Lambézellec – près de Brest - le 23 mars 1859.

Sans

domicile fixe.

Journalier

– se dit « ajusteur ».

Condamné

le 21 janvier 1884 par la Cour d’assises de l’Eure (Evreux) pour complicité de

tentatives d’assassinat commises le 21 novembre 1883.

Peine

commuée en travaux forcés à perpétuité (décret présidentiel du 25 janvier

1884).

1

m 54 – cheveux blonds – front large – yeux gris bleus – nez moyen – bouche

petite – menton à fossette – visage rond – teint coloré.

Tatoué

d’une étoile sur la main droite et d’un bracelet autour de chaque poignet.

Estropié

de la jambe droite.

Sait

lire et écrire.

Au

bagne, il exerçait le métier d’effilocheur. Il est d’ailleurs noté :

travailleur par excellence.

Édouard

Le Roy effectua une tentative d’évasion le 12 novembre 1890 qui faillit bien

réussir totalement, mais il fut repris le 16 mars 1892.

Par

contre, il récidiva le 21 janvier 1897, et là, il ne fut pas repris.

Tout

comme son compère Louis Auguste Semelaigne, Édouard Le Roy avait, avant

l’agression au Carmel, effectué plusieurs courts séjours en prison et écopé

d’amendes de faibles montants. Des condamnations pour : vol – vagabondage

– ivresse........

Des

délinquants, et non des grands bandits.......